Kosten der Abwasserentsorgung

HOTLINE

0650/ 909 18 35

Mo - Fr 9:00 - 16:00 Uhr

Infos

Produktionskosten der Abwasserentsorgung

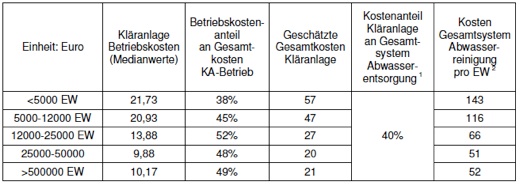

Österreichweite Daten zu Betriebskosten in der Siedlungswasserwirtschaft liegen nicht vor. Die Studie „Benchmarking in der Siedlungswasserwirtschaft“ hat die Betriebskosten einer repräsentativen Stichprobe von mittelgroßen Kläranlagen und Kanalsystemen durchgeführt. Deutlich lässt sich ablesen, dass die Einheits-Betriebskosten mit zunehmender Kapazität auf die Hälfte sinken (vgl. Tabelle 1). Auch bei den Kapitalkosten zeigt sich eine deutliche Kostendegression bei zunehmender Anlagengröße (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Tabelle 1: Kosten der Abwasserreinigung (Kläranlage und Kanalisation) pro EW CSB 110 Durchschnittsbelastung (BMLFUW, 2002, zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum):

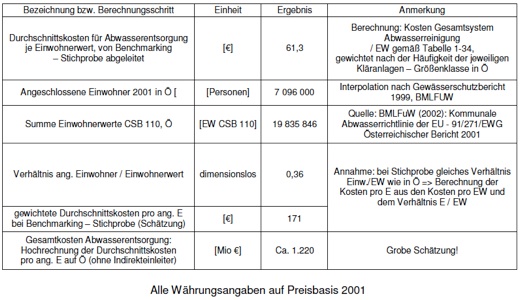

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Benchmarking – Studie für eine grobe Abschätzung der Produktionskosten der Abwasserentsorgung in ganz Österreich herangezogen (vgl. Tabelle 2). Es muss jedoch darauf hinge-wiesen werden, dass erstens die Ausgangsdaten nur für Entsorgungssysteme mit mittelgroßen Kläranlagen (>5.000 EW, <70.000 EW) ausreichend gesichert sind, und zweitens die Hochrechnung auf stark vereinfachten Annahmen basiert, sodass das Ergebnis nur als grober Richtwert mangels besserer Alternativen interpretiert werden sollte (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Auf vergleichbare Ergebnisse kommen auch zwei weitere Kostenab-schätzungen:

-

•Berechnung RUDOLPH/KRAEMER (1999, zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum) für 1997, die auf einer Hochrechnung von älteren Daten basiert (Tabelle 1-36)

-

•Berechnung in KDZ (1999, zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum) aufgrund von Erhebungen bei 71 Gemeinden >10.000 Einwohner. Für 1997 wird ein Aufwand pro angeschlossenem Einwohner von €159 (€169 auf Preisbasis 2001) in der Abwasserentsorgung angegeben.

Tabelle 2: Grobabschätzung der Produktionskosten der Abwasserentsorgung in Österreich auf Basis der Stichprobe des Benchmarking – Projekts (2001, zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Kostenstruktur der Abwasserentsorgung

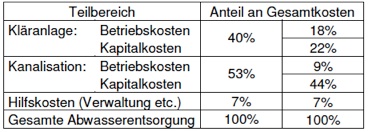

KROISS (2002, zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum) hat im Rahmen des Benchmarking – Projektes für eine Stichprobe von Abwasserent-sorgungssystemen (Kläranlagen, Orts- und Verbandkanäle) die Kosten-struktur wie folgt ermittelt (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Kostenstruktur in der Abwasserentsorgung( BMLFUW, Bench-marking in der SWW, 2002 zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Bei den Gesamtkosten (Betriebs- und Kapitalkosten) fallen 57% der Kosten auf die Abwasserableitung und 43% auf die Reinigung. Insbesondere die Ableitung ist besonders kapitalkostenintensiv (Kapitalkostenanteil von ca. 80%; im Gesamtsystem ca. 70%.) Die Kapitalkosten der Abwasserableitung betreffen zu 90% bauliche Investitionen. Bei den Betriebskosten der Abwasserableitung sind die größten Kostenblöcke Energiekosten (20% bis 37%), Personalkosten (ca. 33%) und Leistungen durch Dritte (21% - 43%). Bei der Abwasserreinigung hängt der Betriebskostenanteil von der Kapazitätsgröße der Kläranlage ab: Kleine Anlagen haben einen Betriebskostenanteil von ca. 37%, ab einer Ausbaugröße von 12.000 EW bleibt der Betriebskostenanteil konstant auf ca. 50%. Die größten Kostenblöcke in den der Betriebskosten der Kläranlagen sind: Personal (ca. 26%, bei kleinen Anlagen höher), Energie (21%-30%), Entsorgung (20% bis 30%). Die Kapitalkosten für Kläranlagen teilen sich nach der Studie auf etwa 65% auf bauliche Anlagen und zu 35% auf maschinell-elektrische Anlagen auf (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Der Hauptverbraucher an elektro-mechanischer Energie ist die Belüftung des Belebungsbeckens mit ca. 15 kWh/EW-CSB und Jahr. Dies entspricht 68% des Gesamtverbrauchs der bei ca. 22 kWh/EW-CSB und Jahr liegt (vgl. AGIS, 2002).

Investitionsausgaben in der Siedlungswasserwirtschaft

Die Siedlungswasserwirtschaft ist eine kapitalintensive Wirtschaftsaktivität, bei der die jährlichen Bruttoanlageinvestitionen eine große Rolle spielen. Zusätzlich haben neue rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. die EU-Richtlinie für kommunale Abwässer) auch in Österreich zu einem erhöhten Ausbau- und Erneuerungsschub in der zentralen Wasserversorgung und Abwasserent-sorgung geführt. Im Durchschnitt wurden seit 1993 jährlich etwa 915 Mio € in Projekte der Siedlungswasserwirtschaft investiert, davon im Schnitt 16% (137 Mio €) für die Wasserversorgung und 84% (780 Mio €) für die Abwasser-entsorgung. Im Verhältnis zum jährlichen Umsatz (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 5) betragen die Investitionsausgaben in der Wasserversorgung etwa 33%. Bei der investitionsintensiven Abwasserentsorgung beläuft sich dieses Verhältnis nach den Umsatzzahlen des Unternehmensregisters für 1995 bzw. 1999 sogar auf ca. 170%. Auch wenn zu befürchten ist, dass die Umsatzzahlen der Statistik Austria etwas zu niedrig liegen und die Datenvergleichbarkeit eingeschränkt ist, sagt ein Verhältnis von über 100% dennoch aus, dass die Investitionen vorrangig aus anderen Quellen als den laufenden Umsatzerlösen finanziert werden, nämlich aus Kreditaufnahmen und Förderungen. Die Funktion der Gebühreneinnahmen scheint daher in erster Linie die Abdeckung der laufenden Betriebskosten zu sein (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Die Gesamtinvestitionsausgaben der Abwasserentsorgung betrug in Summe in den Jahren 1993 - 2001: 7,013.35 Mio. € (vgl. SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

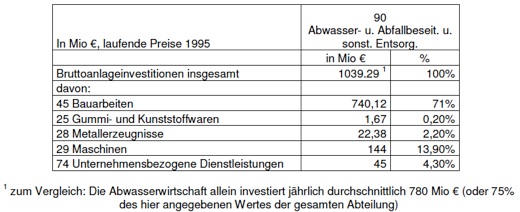

Einen Überblick über die wichtigsten Investitionsgüter der Siedlungswasser-wirtschaft, und damit jener Branchen, die direkt von den Investition-sentscheidungen der SWW betroffen sind, liefert Tabelle 4.

Tabelle 4: Die Investitionsgüter der Abwasser- und Abfallbeseitigung 1995 (vgl. STATISTIK AUSTIA zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

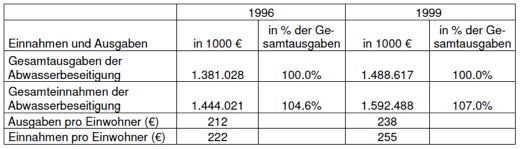

Die folgende Tabelle dokumentiert – auf Basis der österreichischen Finanzstatistik - die Einnahmen- und Ausgabenstruktur der österreichischen Gemeinden (ohne Wien) in Bezug auf die Abwasserentsorgung.

Tabelle 5: Gesamteinnahmen, Ausgaben und Einnahmenstruktur der Gemeinden ohne Wien in der Abwasserentsorgung 1996 und 1999 (STATISTIK AUSTRIA zit. bei SCHÖNBÄCK, kein Datum)

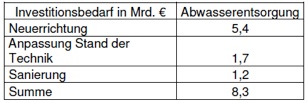

Künftiger Finanzierungsbedarf

Über die Höhe des künftigen Investitionsbedarfs (Ersatz und Ausbau) (Anmerkung: der kommunale Abwasserwirtschaft) herrscht Unsicherheit. Im Jahr 1999 hat die Kommunalkredit Austria für den Zeitraum 2000 bis 2012 einen Bedarf von 175 Mrd ÖS geschätzt, zwei Jahre später für 2002 bis 2012 noch 135,2 Mrd ÖS (9,8 Mrd €) (vgl. Tabelle 6). Diese Investitionssumme kann mit den aktuellen Finanzierungszusagen des Bundes nicht zur Gänze gedeckt werden. Die Gemeinden sehen sich daher neben dem Investition-sdruck durch die Anforderungen der Wasserrahmen- und Abwasserrichtlinie einem erhöhten Kostendruck durch Senkung der Fördersätze konfrontiert … (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Tabelle 6: Investitionsbedarf in der Abwasserentsorgung bis 2012 (Stand 2002) nach Schätzung der ÖKK (KOMMUNALKREDIT zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Über den Finanzierungsbedarf der Direkteileiter liegen keine Daten vor, jedoch ist mit einem entsprechenden Umfang auch dort zu rechnen.

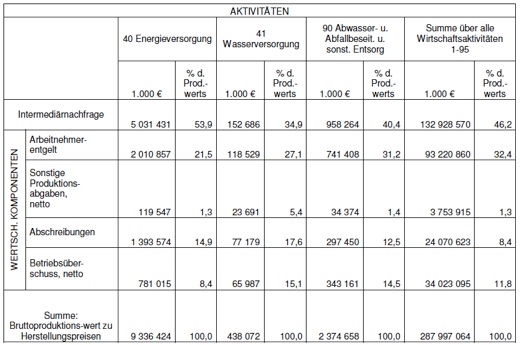

Volkswirtschaftliche Produktionskosten der Siedlungswasserwirtschaft

In der Terminologie der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) entsprechen die Produktionskosten im Sinne der Entlohnung der Produktionsfaktoren dem Bruttoproduktionswert einer Wirtschaftsaktivität. Dieser setzt sich aus den Kosten für Intermediärgüter (Vorleistungen) und der Wertschöpfung zusammen, letztere besteht wiederum aus Arbeitnehmer-entgelten, Produktionsabgaben, Abschreibungen und dem Betriebs-überschuss (Gewinn) (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum).

Tabelle 7: Bruttoproduktionswert zu Herstellungspreisen (Faktorkosten) in der Siedlungswasserwirtschaft 1995, im Vergleich mit anderen Branchen (STATISTIK AUSTRIA, 1995 zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Die Abwasserentsorgung ist nicht getrennt von der Abfallentsorgung ausgewiesen (vgl. Tabelle 7). Für eine grobe Abschätzung der volkswirtschaftlichen Produktionskosten der Abwasserentsorgung wird wie folgt vorgegangen: Ausgehend von den bekannten Anteilen der Beschäftigten (22-25%) und des Umsatzes (37%) der Abwasserentsorgung an der Gesamtabteilung 90 (Anm.: Abteilung für Abwasser- und Abfallbeseitigung, sowie sonstige Entsorgung) wird geschätzt, dass der Anteil des Produktionswerts der Abwasserentsorgung an der Abteilung etwa 30% - 37% beträgt. Der Produktionswert der Abwasserentsorgung kann nach dieser Schätzung für 1995 auf ca. zwischen 780 und 960 Mio € (in Preisen von 2001) angenommen werden. Pro angeschlossenem Einwohner ergeben sich für 1995 (in Preisen von 2001) in der Wasserversorgung Produktionskosten von ca. 83 € (Kleinversorger bleiben unberücksichtigt), in der Abwasserentsorgung von ca. € 130 bis € 160 (vgl. Tabelle 8). Diese Kosten liegen etwas unter den nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten berechneten Werten (SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Tabelle 8: Abschätzung der Produktionskosten gemäß VGR der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, absolut, nach angeschlossenen Einwohnern und Fördermenge 1995, zu Preisen 2001 (STATISTIK AUSTRIA, 1995 & 2001 zit. bei SCHÖNBÄCK et al., kein Datum)

Betriebswirtschaftlicher Eckpunkte

Laut Artikel 9 der Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik müssen die Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2010 dafür sorgen, dass die verschiedenen Wassernutzungen … auf der Grundlage der vorgenommenen wirtschaftlichen Analyse und unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen, also auch zur Behandlung von Abwasser, leisten.

Indem die Investitionen vorrangig aus anderen Quellen als den laufenden Umsatzerlösen finanziert werden, nämlich aus Kreditaufnahmen und Förderungen scheint die Funktion der Gebühreneinnahmen daher in erster Linie die Abdeckung der laufenden Betriebskosten zu sein. Da die Fördersätze gesenkt werden und die Kosten der Abwasserbehandlung zukünftig gemäß Wasserrahmenrichtlinie gedeckt sein müssen, sind die Kläranlagentreiber gefordert, über die Gebühreneinahmen die Abwasser-reinigung zu finanzieren.

Die Erhöhung der Gebühren für die Abwasserreinigung ist die einzige logische Konsequenz, um die im nationalen und europäischen Recht geforderte Abwasserbehandlung zu gewährleisten. Durch die Reduktion der Betriebs-kosten kann man einer Gebührenanhebung (Privat, Gewerbe und Industrie) entgegengewirkt werden und somit makroökonomisch unter Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge ein volkswirtschaftlicher Vorteil erwirtschaftet werden.

Legen Sie daher bei der Planung Ihrer Kläranlage besonderen Augenmerk auf Energieeffizienz, da diese letztendlich nicht nur der Umwelt sondern auch wesentliche finanzielle Vorteile während des Betriebes der Anlage bringt. Setzen Sie beste verfügbare Technologien ein und beauftragen Sie einen Planer Ihres Vertrauens, welcher mit diesen Technologien vertraut ist!

Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen für eine unverbindliche Erstinformation gerne zur Verfügung: energy@kr-water.com

Hotline: 0650/ 909 18 35

Literatur

AGIS, H. (2002): Energieoptimierung von Kläranlagen - Detailuntersuchung von 21 Anlagen, Bundesministeriums für Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien

EU - EUROPÄISCHES PARLAMENT UND RAT (2000): Richtlinie Nr. 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel

SCHÖNBÄCK, W., OPPOLZER, G., KRAEMER, R. A., HANSEN, W., HERBKE, N. (kein Datum): Internationaler Vergleich der Siedlungswasser-wirtschaft, Bundesarbeitskammer und Österreichischer Städtebund

Literatur:

siehe Seitenende

K.-R. Water & Energy

Consulting Engineering Office for Land & Water & Energy Management & Engineering

Dipl.-Ing. Krumpl-Rogatsch

A: Obertrum 52, A -7511 Neuhaus/W.

T: +43 (0)3362/ 30 199 - 0, M: +43 (0)650/ 909 18 35

E: energy@kr-water.com , W: www.kr-water.com

UID-Nr.: ATU57256007